曼德拉效應,使很多人也開始懷疑是否有平行世界,我們和其他人是否活在不同的空間?今次的曼德拉效應(四),會解答時間和現實的本質、平行場景,藉此明白曼德拉效應如何發生。

註:什麼是曼德拉效應?

「曼德拉效應」Mandela Effect 是指一些人、事、物件的現實狀況,與大部分人的記憶印象不相符,但凡出現這個現象,就稱為「曼德拉效應」。 這效應名字的由來,是來自有關前任南非總統曼德拉的實際個案,正如現實所見,他於2013年離世。但是,原來早於2010年的時候就有人提出,他清楚記得,曼德拉於80年代的時候,經已在監獄中離世。提出的人能夠陳述當年自己看過的報道、葬禮的電視片段,甚至是曼德拉遺孀賺人熱淚的演講。 當這個說法提出後,竟然得到大量網民回應,表示有相同記憶。從此,當現實與人們的集體記憶出現不相符,就會被標籤為「曼德拉效應」。 相關文章:曼德拉效應(一)前言-幻變的現實

首先,更多曼德拉效應的例子:

一、人體改變方面:人體結構188塊骨骼的舊記憶與新器官腸繫膜誕生。在曼德拉效應下,人類的骨骼數量,由原本的188塊,變成現今現實的206塊。原來教會中,有位弟兄曾經與家人在墳場擔任執骨工作,他清楚記得,當時人體的骨骼還只是有一百八十多塊的。另一方面,現時因曼德拉效應效應,人體器官也由原本的78個,增加一個,那就是腸繫膜,這是用於固定我們的腸臟的。雖然我們從來未聽過身體內有如此的東西,但醫學以界卻稱它「一直也存在」,只是以往未能定義為器官。

一、人體改變方面:人體結構188塊骨骼的舊記憶與新器官腸繫膜誕生。在曼德拉效應下,人類的骨骼數量,由原本的188塊,變成現今現實的206塊。原來教會中,有位弟兄曾經與家人在墳場擔任執骨工作,他清楚記得,當時人體的骨骼還只是有一百八十多塊的。另一方面,現時因曼德拉效應效應,人體器官也由原本的78個,增加一個,那就是腸繫膜,這是用於固定我們的腸臟的。雖然我們從來未聽過身體內有如此的東西,但醫學以界卻稱它「一直也存在」,只是以往未能定義為器官。 二、國旗和城市名字改變方面:澳洲、蘇聯的國旗已經改變了外貌,而日本橫濱的名字,也由Yokohoma改為 Yokohama,當然著名的汽車輪胎品牌Yokohoma也一拼改名為 Yokohama。

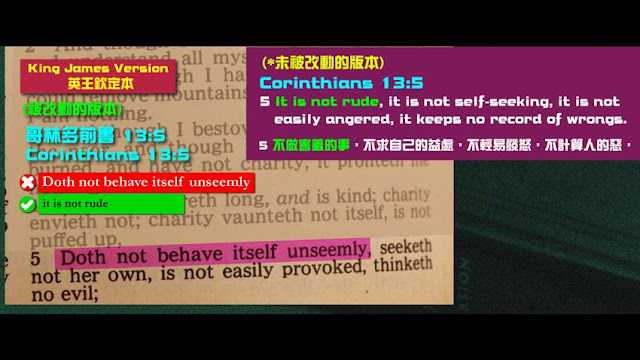

三、英王欽定本KJV聖經改寫方面:除了之前曾分享的改變外,現是在KJV 內神的稱呼God ,竟然也被改為god (假神的稱呼)。彌賽亞的名字也由Messiah 竟然變成了Messias。

「平行場景」

其實曼德拉效應是如何發生?而這個現象又讓我們得知,真正的現實是如何的面貌?曼德拉效應讓很多人以為,世界有平行宇宙,但這是錯的,我們有的是「平行場境」。首先我們要明白一個非常重要的概念,真正能代表我們的,是我們「靈魂」,而我們的靈魂只有一個,不會同時架在於不同世界,頂多可以切換到不同的場景。因此,平行宇宙的概念是錯的,它說的是世界上在很多個「我」,在做不同的選擇,導致不同的世界。但正確的是「平行場境」,就是只有一個「我」,我們的一個靈魂,可以切換到不同的場景,從而發生曼德拉效應。

第二樣,我們要明白的重要概念是,時間的本質。我們的現實好像一張張菲林片,量子物理學指出,每秒鐘由超過十萬億個獨立存在的場景組成。「時間本質」其實是來自人類意識,彷如被困在一卷正在逐格播放的電影菲林中,一直播放,我們的靈魂不斷由一格立體菲林場景跳到下一格場景,形成時間。

而「現實」就有如不斷跳進的菲林格。電影所使用的,也只是一秒跳動72格菲林,人們已經無法看出逐格菲林,以為是一段連續的影片。正因為我們的現實每秒也有十萬億個獨立存在的場景(比72個多很多),所以如果我們身處於任何一個場景突然改變一刻間,我們跟本無法發覺。

而「現實」就有如不斷跳進的菲林格。電影所使用的,也只是一秒跳動72格菲林,人們已經無法看出逐格菲林,以為是一段連續的影片。正因為我們的現實每秒也有十萬億個獨立存在的場景(比72個多很多),所以如果我們身處於任何一個場景突然改變一刻間,我們跟本無法發覺。 事實上,曼德拉效應的出現,是身處於時間流以外的神和新婦,或者得到少量時空穿梭機會的撒旦,可以改動人身處的平行場景。例如把人的靈魂從有三個D字的Addidas 場景,掉換到兩個D字的Addidas場景,人們跟本無法肉身察覺出,換轉的一刻。但原來,世界上已經有天文數字的平衡場景存在,我們可以身處於不同的平衡場景,卻仍以為大家身處於同一「現實」。

「時間的自我修復」

了解了「平行場景」的概念後,就可以明白到「時間的自我修復」現象。曼德拉效應發生後,為什麼有些人的記憶也會一拼被修改?為什麼有資料指,歷史中這事物早已存在?這可以從兩方面理解:

第一種,是切換平行場景,導致我們記憶和現實發生矛盾。由於在那個平行場景那Adidas一早有兩個D字,自然有很多歷史資料指出Adidas只有兩個D字。改變了的,其實是我們靈魂身處的場景,從三個D字,換到兩個D字Adidas的平行場景。由於換了場景,所以我們記憶和現實發生矛盾。

第二種,修改現實和記憶,導致部分人記憶和現實沒有矛盾。最新的物理學研究指,原來現實最底層,是由好似0101那些電腦碼組成,使我們的現實有如電影《Matrix》一樣。其實,神創造出的世界,也有如Programer 砌電腦程式一樣,只要改掉部分的電腦碼,就可以將整個程式一拼改掉。正正,就是現今發生的曼德拉效應,世界有關的事物都一拼改掉,難以找到證明舊現實存在的證據。

「終極曼德拉效應世界」

以上,主日信息就是解釋了曼德拉效應如何(How)發生,進一步,我們更加理解這為什麼(Why)發生。我們知道曼德拉效應是新婦的最後鑄模部分,但它怎樣成為新婦鑄模呢?它為新婦提供了一個怎樣的世界呢?

原來,從各種聖經被修改,人體結構被改變等等,都令到聖啟示錄的舞台預備好。以往我們看啟示錄,也會覺得天荒夜談,這些事怎可能在現實中發生呢?但當曼德拉效應發生,我們是否突然覺得,一切都變得可能?

其實,屬於啟示錄舞台的平行場景,神在創世時已經預備了,只是等到如今末時,人們的靈魂不斷因曼德拉效應,切換到新的平行場景。而最終的終點,也是一同去到啟示錄的舞台。

這是曼德拉效應Mandela Effect (四)的前言,相關詳細分享請留意這星期的文章發布!